就労支援準備室 室長の岡野たかしげです。

CRAワークサポートセンターで訓練している施設利用者の皆様と企業様を繋げたり、職場実習や実際の雇用を開始するタイミングで、職場の担当者の方と当事者の方の間に入って就労の為の環境を整えたりするのが、私のお仕事です。

これまで福祉・教育業界とは、ほぼ無縁の職業人生を送ってきた40歳半ば過ぎ門外漢です。

ご縁があって障がい者就労支援に携わることになりました。

このブログでは私の日常の業務を記すことを通じて、障がい者雇用をはじめ広く福祉や障がい者就労の実情などをお伝えできればと思います。

さて先日、京都市が設置する市立浴場を運営委託されている「株式会社ワンワールド」さまを企業訪問しました。

同社は、CRAワークサポートセンターで職業訓練を受けてきた場面緘黙※の20歳男性を雇用されています。

○場面緘黙症とは

「他の状況で話しているにもかかわらず、特定の社会的状況において、話すことが一貫してできない」状態(米国精神医学会)。

雇用から約半年が経った現在の様子を、雇入れ側はどのように評価されているのか、代表や現場で指導する上司の方々に伺いました。

当初は彼の能力が活かしきれず、また浴場の同僚とコミュニケーション齟齬が表面化するなど、障がい者雇用の難しさを感じたと、代表は振り返ってくださいました。

職場環境を変え、能力を活かせる仕事を盛り込んだところ、積極的に仕事に向き合うようになったとのことです。

従業員が働きやすい職場環境を作るのが、経営者の使命だと仰っていました。

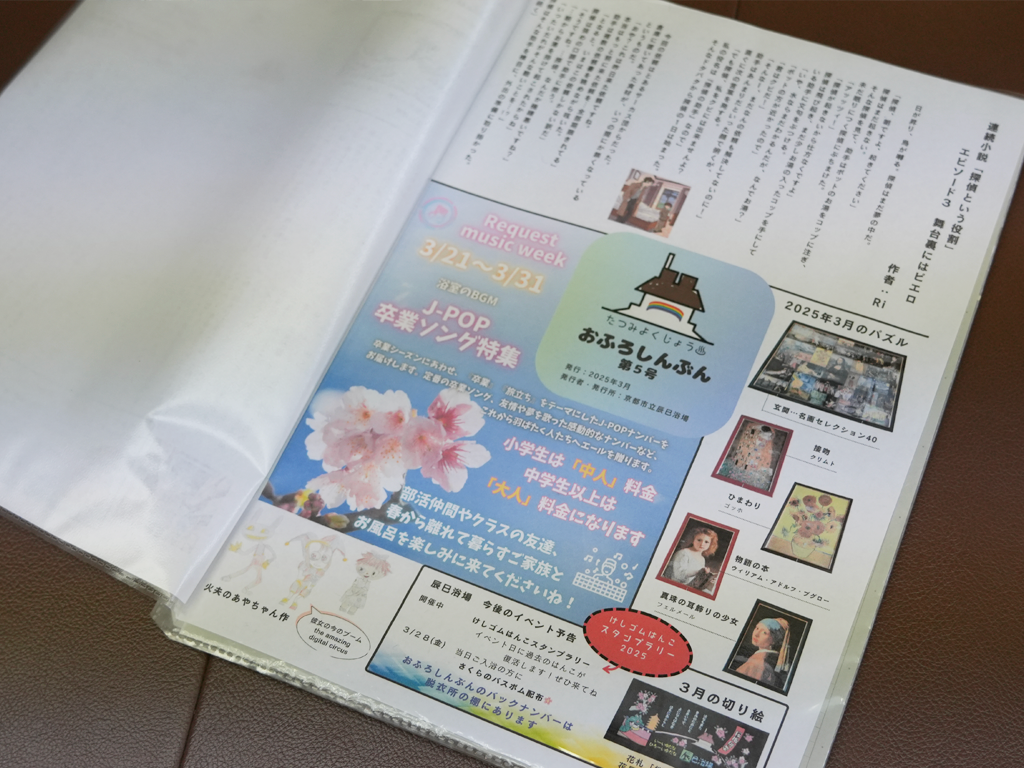

例えば、清掃や浴場の準備の仕事の合間に、彼が事業所で訓練していたPowerPointを使って浴場内の掲示物や広報物を作るという仕事を加えたところ、彼からの(言語・非言語問わず)コミュニケーションの発信量が増えてゆき、同僚とも少しずつ円滑な関係を築けるようになっていきました。

事業所での訓練が毎日の仕事の中で活かされていることや、また思いのこもった自作の掲示物がお客さんの目に触れて社会との繋がりを実感できたこと、これらが自信や働いて誰かを喜ばせたい気持ちに繋がって主体性が芽生えたのかもしれません。

また現場の上司・先輩のお二人にもお話を伺いました。

お二人とも年齢的に彼のお母さんに近いこともあり、自身の息子のように見えてしまいます(笑)と仰います。

だからこそ現場では厳しく指導することもあるようで、優しいだけでは誰のためにもならないという思いがあるんだとか。

職場ですので、労働力に対する対価として給与が支払われるわけですが、お話を聞いていると愛情で支えてもらってるんだなあとしみじみ感じました。

職場をはじめ社会全体で人付き合いが希薄になったと感じるこのごろですが、社会の基本は人と人とが助け合って成り立っていると私自身は思います。

若い彼がお二人の指導にとどまらない愛情に触発され、これを糧として、ゆくゆくは事業や社会を支える側となって、同じように次の人を支えてほしいと願うばかりです。